La media hora siguiente transcurre en el intento infructuoso de establecer comunicaciones con tierra. En esos momentos el comandante ya había tomado la decisión de regresar y a 0720 intentó la ciaboga aprovechando un momento de calma. En un principio el barco pareció responder pero quedó atravesado a la mar incapaz de completar la maniobra. Para entonces las olas ya barrían la cubierta del buque y seguramente la angustia comenzaba a alojarse en los corazones de muchos de los hombres de su dotación. El comandante decidió entonces jugárselo todo a una carta, que ya no podía ser otra que la de dar la vuelta a cualquier precio y correr el temporal en demanda del Estrecho. Para ello pidió al Jefe de Máquinas levantar presión a toda costa, sin embargo, la respuesta de éste no mejoraba el panorama al informar que el carbón estaba muy mojado por el agua que por defecto de frisado entraba a buen caudal por las carboneras, habiéndolo convertido en una pasta incombustible. A pesar de todo, a 0910 el comandante consiguió, con enormes esfuerzos de máquina y timón, virar el barco que pasó a navegar al 280 tomando la mar de popa. La navegación mejoró sensiblemente, pero requería mucha atención, ya que la más mínima guiñada llevaba el barco a atravesarse a la mar y obligaba a constantes cambios de régimen de revoluciones, e incluso en muchas ocasiones a parar la máquina de sotavento. Para ello el AN. Miranda debía emplearse en el acústico de máquinas, ya que el telégrafo de babor se había venido abajo. Mientras tanto el segundo animaba incansable al exhausto personal de máquinas y al que en cubierta desafiaba infatigable a las olas arrojando aceite por la borda. A partir de 0945 la situación se complicó notablemente al comenzar a fallar el servomotor, lo que ocasionaba que la caña se agarrotara a intervalos cada vez menores. Como al mismo tiempo el compartimento del servo tenía grandes y peligrosos escapes de vapor, no se podía gobernar el barco desde allí, lo que obligaba a seguir haciéndolo desde el puente, a pesar de que el vaivén de las revoluciones era tremendo pues oscilaban a escasísimos intervalos entre las 0 y las 150. En ese momento las comunicaciones con tierra suponían una complicación añadida. Los enormes balances así como las bruscas variaciones de la dirección de la proa hacían inútil la recepción con el gonio, sin embargo, sí se podía trasmitir desde el buque y así se hizo, recibiéndose en Ceuta su señal al 090 de Punta Almina. El buque se encontraba entonces perfectamente alineado con viento y mar de popa. En aquellos momentos los responsables del Guadalete vieron un rayo de esperanza, si el barco aguantaba podrían llegar al centro del Estrecho y desde allí, bien con un poco de presión, bien con el remolque de algún buque, se podían alcanzar los resguardos de Ceuta o Gibraltar. Hacia las 1100, navegando al 290, el comandante se vio obligado a tomar una decisión importante al comunicarle el segundo que el agua entraba a raudales por el costado de estribor y que la caldera de popa se estaba inundando. En esas condiciones el comandante decidió poner rumbo al oeste, para proteger su flanco débil, pero el barco comenzó otra vez a hacerse ingobernable por lo que decidió volver al rumbo primitivo ya que el 270 no le ofrecía garantías de rebasar Punta Almina y podía arrojarle a la costa, llena de bajos, con escasa capacidad para gobernarlos. En esas condiciones las máquinas continuaban dando un servicio irregular y el timón agarrotándose periódicamente, hasta que, repentinamente, ambos fallos se presentaron al mismo tiempo y el buque, dando una enorme guiñada, quedó de nuevo atravesado a la mar. Las máquinas se detuvieron y los compartimentos del servomotor y del pañol de rastras comenzaron a inundarse peligrosamente, pues las tapas de las escotillas no eran estancas. Se procuró entonces achicar con una bomba eléctrica que daba muy poca capacidad, pero había agua también en las calderas, sobre todo en la de popa, y entraba a borbotones en las carboneras, bien por las puertas estancas de cubierta, bien por los atmosféricos que quedaban bajo el agua acumulada en cubierta.

Arengados por el segundo comandante la dotación se multiplicaba ajena al cansancio y sin mostrar la más mínima señal de miedo o indisciplina. Continuamente se les cambiaba de trabajo ordenándoseles acudir a los sitios de mayor urgencia sin que en ningún momento llegaran a perder la confianza en sus mandos. En circunstancias tan difíciles, se mantuvo la capa de 1115 a 1415 con el apoyo cada vez más esporádico de la máquina. Hacia las 1310, un serviola comunicó la presencia de un barco de guerra que el comandante reconoció como una corbeta que venía del Estrecho. Este barco misterioso, que nunca se identificó, comenzó a hacer señales con el proyector a las que contestó el Guadalete haciéndole notar repetidas veces que se encontraban en situación comprometida y que necesitaban remolque. Este buque se mantuvo en las proximidades por espacio de más de una hora sin dar señal de inteligencia al socorro solicitado ni hacer intento de prestar auxilio, sencillamente desapareció de la misma forma que había aparecido. La posibilidad apuntada en el Cuaderno de Bitácora del Guadalete de que pudiera haberse tratado de un buque británico se apoya más en la suposición del oficial de Guardia, por la derrota que parecía traer el buque, directamente de Gibraltar, que en otros hechos de mayor consistencia, ya que nunca se pudo distinguir su nombre ni su bandera. Hacia las 1415 el comandante se ve de nuevo en la tesitura de tomar una decisión difícil. Poco después de incomunicar la caldera de popa donde el agua lamía ya los hornos y de cerrar sus puertas y válvulas estancas, el buque volvió a quedarse sin presión debido a la cantidad de cenizas que se acumulaban en los hornos por lo que el jefe propuso como única solución detener las máquinas durante una hora y acometer con todo el personal posible una limpieza a fondo de hornos y parrillas, para a continuación volver a encender con carbón escogido y tratar de levantar presión. El comandante decidió aceptar el riesgo y detuvo las máquinas, ordenando además prepararse para quemar bancos y mesas de madera de forma que una vez limpias las calderas se pudiera levantar presión cuanto antes, ayudando al encendido con gas oil aún a riesgo de provocar un incendio. Con las máquinas paradas el barco se atravesó de nuevo a la mar, pero los embates parecían menos violentos, lo que significaba otro rayo de esperanza; si se superaba la crisis el buque podría contar con una buena propulsión para salvar los escollos que pudieran presentarse en las proximidades de la costa. Mientras unos se afanaban en la limpieza de ceniceros de la caldera de proa y otros trataban de achicar el agua en la de popa, en el palo se izaban las bolas de buque sin gobierno. En ese momento desapareció el misterioso buque de guerra que se había mantenido en sus proximidades. Comandante y segundo se miran a los ojos, no hubo comentarios, ambos intuían que con ese barco escapaban sus últimas posibilidades, pero prefirieron mantener ocupada a la dotación en espera de acontecimientos. Mientras tanto los jóvenes marineros, sin una mala cara, de manera disciplinada y con el agua hasta el pecho, trataban de achicar calderas entre bromas y chistes. Pasados 40 minutos avisaron de máquinas que ya había presión, pero se estimaba que no duraría más de media hora porque el carbón estaba completamente empapado y hecho una pasta. Por otra parte, el nivel de agua en la caldera de popa, a pesar de los esfuerzos, continuaba aumentando peligrosamente. De nuevo el comandante se vio obligado a tomar una decisión difícil en cuanto al empleo de esa media hora. Finalmente y tras consultar con sus oficiales, decidió arrumbar para embocar el Estrecho para lo que ordenó poner 150 revoluciones en la máquina de babor y un rumbo 290, comenzando de nuevo a correr el temporal.

Durante la corrida, a 1512, se avistó un mercante al que se hicieron angustiosas señales de proyector haciéndole ver que necesitaban urgentemente remolque, a lo que contestó el mercante preguntando si tenían permiso del armador para semejante solicitud. Naturalmente desde el Guadalete se contestó que sí, solo para ver como el mercante les ponía la popa y desaparecía haciendo oídos sordos a sus desesperadas llamadas de socorro. A 1535 se pararon otra vez las máquinas, informando el jefe que en calderas el agua alcanzaba ya los hornos haciendo inútil cualquier esfuerzo de la agotada dotación, inmediatamente el barco volvió a atravesarse a la mar. Para entonces la cubierta acumulaba ya toneladas de agua, el servo y la dinamo principal habían dejado de funcionar quedando como único apoyo el grupo de emergencia Diesel que apenas daba potencia para mantener la radio y algo de luz, pero entonces comenzó a cortocircuitarse el cuadro principal por lo que el comandante ordenó cortar corriente a los compartimentos no esenciales y cerrar puertas estancas, incomunicándose de esta forma todos los servicios. El buque estaba irremisiblemente perdido y el comandante era consciente de ello, por lo que ordenó agrupar a todo el personal en cubierta al resguardo de la mar y con los chalecos salvavidas puestos, ordenando también subir chalecos para el personal de puente y radio que se mantenían en sus puestos. En este punto el comandante recriminó al timonel por no llevar puesto el chaleco. Cuando se le informó que no había chalecos para todos se quitó el suyo entregándoselo al timonel, ejemplo que fue seguido por el resto de oficiales que entregaron los suyos a otros marineros.

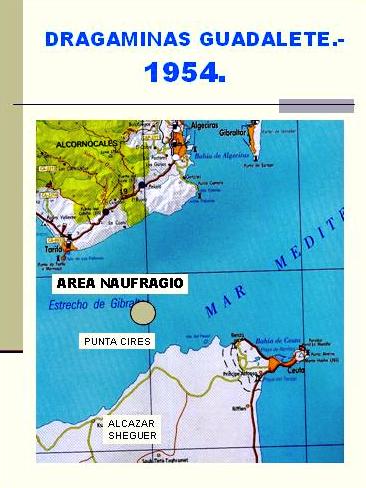

Con el buque atravesado a la mar y escorado unos 30 grados, se inician una serie de violentos balances que consiguieron destrincar el bote a motor y sacarlo de sus calzos cayendo inutilizado sobre cubierta, mientras un golpe de mar se llevaba también el chinchorro (que más tarde encontraría el Císcar). En ese momento el comandante ordenó al contramaestre que preparara las balsas para echarlas al agua y que rompiese a golpe de mandarria cuanta madera útil quedara aún a bordo que pudiera servir para ayudarles a mantenerse a flote sobre un mar que les echaba encima por momentos. El contramaestre cumplió sus órdenes con gran riesgo de su vida pues el lugar donde ubicaban las balsas estaba batido violentamente por la mar, consiguió además reunir junto a la chimenea todos los enjaretados de duchas y retretes, los tableros de los planeros del puente y todas las sillas de madera. A todo esto, el comandante se mantenía en contacto radio con el Guadalhorce, que, ya en la mar, les alentaba al tiempo que reclamaba su posición, lo que para entonces parecía ya completamente imposible de obtener, aunque la visión por unos instantes de un monte, que les pareció Punta Europa, les permitió situar al buque a unas 10 o 15 millas de ese promontorio. Además en ese mismo momento el suboficial radio consiguió poner en marcha el TRN - 50, dando al Guadalhorce la marcación gonio que venía pidiendo y, sin interrupción, comenzó a lanzar al éter la señal de socorro hasta que se le tuvo sacar del compartimento radio a la fuerza, cuando ya el buque comenzaba a hundirse. Mientras tanto la dotación, que se mantenía en el alerón de babor esperando órdenes, veía como la mar enfurecida se llevaba una de las balsas que fue imposible recuperar. Debían de tener miedo, pero las palabras de ánimo del comandante, oficiales y suboficiales bastaban por el momento para mantenerlos serenos. Hubo algunos casos de histeria, pero, mientras el comandante mantenía las últimas comunicaciones radio, el segundo animaba a los más débiles a resistir la tentación de arrojarse al agua, haciéndoles ver que mientras pudieran, era mucho mejor mantenerse sobre cubierta que peleando contra las frías y agitadas aguas. A partir de aquí se pierden las referencias horarias, aunque el hundimiento definitivo se apunta sobre poco antes de las seis, en ese momento la escora alcanzaba ya los 50 grados y el agua comenzaba a lamer el alerón de estribor…