En el año 711 se perdió España para la civilización grecolatina y la religión cristiana, que después de siete siglos habían convertido el mosaico de tribus de la península Ibérica en una de las provincias más importantes del Imperio Romano. Todavía es un enigma histórico, por utilizar el título de uno de los grandes estudiosos de este período, Claudio Sánchez Albornoz, cómo lo que las legiones romanas tardaron 200 años en conquistar pudieron tomarlo los musulmanes en apenas dos años, después de una sola gran batalla, la mal llamada del Guadalete. Aunque conocemos perfectamente las campañas de Tarik y Muza para dominar la España visigoda, lo militar - un ejército de unos 20.000 hombres - no basta para explicar el colapso total, el hundimiento de un reino que tenía detrás más siglos de historia y una civilización más rica que la inmensa mayoría de las naciones actuales. Don Rodrigo era el rey de España en aquel año fatídico y su nombre ha quedado asociado al enigma del suceso y a lo que tiene de presagio y advertencia. Si la navegación para cruzar el estrecho, fue realizada con viento de levante – nada improbable en el mes de Julio – y efectivamente zarparon de Alcázar Sheguer - El Castillo Pequeño - el abatimiento en la misma, les llevó hasta la playa de Los Lances – por algo se llamará así - de Tarifa, en la comarca natural de La Janda.

Era Rodrigo dux, o sea, duque de la Bética cuando murió el rey Vitiza, que pertenecía a uno de los clanes visigodos más poderosos. Como de costumbre, el clan trató de sentar en el trono a los hijos del difunto y, también como de costumbre, muchos nobles godos se negaron a aceptarlos. Lo hacían en nombre del principio de monarquía electiva, tradicional en aquellos pueblos germánicos que irrumpieron en la Historia de roma como Los Bárbaros del Norte, aunque en realidad estuvieran muy romanizados y vinieran sobre todo del Este. Sucede que esa monarquía electiva había convertido cada sucesión regia en una orgía de sangre, en un asesinato tumultuoso donde se decapitaba no sólo a reyes o aspirantes, sino también a familiares, deudos y allegados, para debilitar las candidaturas rivales mediante una dura campaña electoral en pleno cráneo o a la altura del gaznate.

Después de Recaredo, un siglo antes, quedó unificado religiosamente el reino y se acordó una colaboración estrechísima entre Iglesia y Estado. Todo parecía encaminarse hacia el establecimiento de una dinastía que diese continuidad y paz al reino, pero el morbo gótico, la costumbre de tirar de puñal, veneno y espada para acceder al Trono, fue más fuerte que la lógica y el interés. Es cierto que la Iglesia podía haber impuesto normas menos salvajes de conducta, negándose a legitimar al que llegara al Trono asesinando. Ese era el designio de Recaredo y, sin duda, el de los grandes obispos de la familia cartagenera de Leandro e Isidoro de Sevilla. Sin embargo, el fracaso fue estrepitoso. Y a Rodrigo le tocó recoger los frutos de ese desastre a orillas del Guadalete.

La pérdida de España, la destrucción de ese reino visigodo que heredaba una tradición romana y germánica de siete siglos, no se debió, sin embargo, a una conjura palaciega, al impulso irresistible de los musulmanes, a una hecatombe militar o a una guerra civil. Todo eso estuvo presente, pero no era bastante. En la raíz de los males del Estado visigodo estuvo un problema que parece muy abstracto pero que tiene consecuencias bien concretas y cuya actualidad no hace falta señalar: la división de poderes.

España se vino abajo por la mezcla y confusión de lo privado y lo público, lo religioso y lo laico, lo civil y lo militar. Desde el III Concilio de Toledo, los reyes mandaban mucho en la Iglesia y los obispos tomaban parte en la administración de Justicia. La legitimidad, por tanto, estaba en permanente almoneda y cuanto más se corrompían los obispos menos podía pedir cuentas a los reyes, que se ceñían la corona con las manos manchadas de sangre. La Justicia no sólo carecía de independencia sino que dependía de un sinfín de clanes, civiles y eclesiásticos, regionales y gremiales, hasta el punto de que sólo la inseguridad judicial era segura. Los obispos eran nombrados por razones de familia o de partido. Los administradores romanos, que tiempo atrás intentaron conservar los visigodos, habían derivado hacia formas pre-feudales de dependencia. Puede decirse que no existía ni un solo poder autónomo. En consecuencia, el Poder era tan arbitrario como inestable y en vez de preservar algo, lo amenazaba todo.

La muerte de Vitiza acabó con un breve periodo de falsa paz. Su predecesor, Egica, había copiado algunos excesos de Calígula con el añadido de un antisemitismo paranoico: creía sinceramente que los judíos conspiraban contra él, por lo que decretó su liquidación; y los judíos, naturalmente, conspiraron contra él. Vitiza pareció remediar algunas locuras de Egica, pero casi nadie distinguía ya los peligros reales de los imaginarios y los problemas generales de los particulares. Una guerra civil caótica y dispersa estalló en 710 y, al año siguiente, Rodrigo, elegido rey por un grupo importante de nobles agrupado en lo que pomposamente llamaban Senado, tuvo que hacer frente a tres conflictos militares simultáneos: las intrigas y alzamientos del clan vitiziano, la rebelión episódica - pero endémica - de los vascones y la amenaza musulmana en el Magreb Occidental. Era Rodrigo probablemente el primer militar de aquel tiempo - por eso lo nombraron - pero no podía hacer milagros. Cuando extinguía la fogata vascona, una hoguera de insospechadas proporciones se encendió en el Norte de Africa: los vitizianos pactaron con los bereberes recientemente convertidos al Islam una alianza para acabar con él.

No era una alianza contra natura ni representaba novedad alguna. Pensemos que Hermenegildo, que llegó a santo una vez decapitado, pactó con los bizantinos para eliminar a su padre. Y hazañas semejantes esmaltan toda la era visigoda. En el fondo, como suele suceder en las épocas de degradación institucional, todo el mundo pensaba que los atropellos contra la Ley y la moral iban a ser sólo temporales. No sospechaban los vitizianos que los hombres de Tarik y Muza no se iban a limitar a derrotar a Rodrigo sino que los iban a liquidar también a ellos y a quedarse con el reino que tan trabajosamente unificaron Leovigildo y Recaredo. Así que fueron traidores pero, sobre todo, estúpidos. Por anteponer a todo sus intereses partidistas acabaron perdiendo todo y a todos.

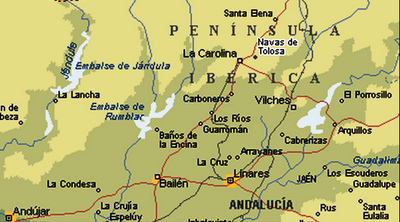

El personaje real y legendario que simboliza esa traición vitiziana es Don Julián -cuyo nombre varía según las crónicas posteriores: Ulyán, Ullán, Urbán, Julián -, gobernador militar de y guardián del Estrecho, que en un momento dado, por su relación con el bando vitiziano, pactó la entrega de la ciudad y trasladó al Peñón con barcos de cabotaje a varios miles de guerreros a las órdenes de Tarik. Esa roca convertida en cabeza de playa tomó su nombre y se llamó Yebel Tarik, la Roca de Tarik, derivando luego en latín romanceado hasta Gibraltar.

Mientras Tarik y luego Muza, su jefe, iban conquistando ciudades para el Califa de Bagdad, con la ayuda de los vitizianos y la colaboración inestimable y razonable de los judíos, Rodrigo había bajado de Vasconia a toda prisa para cortarle el paso. Se encontraron junto al Guadalete y, tras algunos días de merodeo, entraron en combate. Según el romance, «en la octava batalla» las alas de su ejército, dirigidas por vitizianos, lo traicionaron abandonando súbitamente el campo y permitiendo la aniquilación del cuerpo central mandado por el propio Rodrigo, que desapareció de la Historia para entrar en la Leyenda.

Fueron tan graves y duraderas las consecuencias de aquella batalla que, con el tiempo, se tejió un relato según el cual Julián, para vengar la seducción o violación de su hija Florinda (llamada la Caba por los muslimes, esto es, la Prostituta) entregó a los moros la católica España con el seductor Rodrigo a la cabeza. No era posible explicar que se perdiera tan gran reino cristiano en una sola batalla, ni que en el 714 ya no quedara ni rastro del poderío visigodo. La pérdida de España se entendió desde entonces como una derrota del patriotismo por falta de virtud, de ahí que se achacara simbólicamente a un pecado sexual la catástrofe militar, política y religiosa que supuso para el mundo cristiano la incorporación de España a los dominios islamitas. Sin embargo, gracias a esa metáfora, la Reconquista tuvo un referente mítico y un objetivo último que alimentaron durante casi 800 años los sueños y ambiciones de los cristianos, unidos o dispersos, de uno u otro reino, contra la Media Luna. Los godos, que fueron un desastre vivos, resultaron eficacísimos después de muertos.

Y en el fondo, la leyenda de que España se perdió por particularismos exacerbados, por falta de valores morales en las instituciones y por un déficit de ética colectiva ejemplificado en el rey Rodrigo, respondía a una realidad. Lejana, dirán algunos, muy lejana. Sólo en el tiempo.

Bajaron la guardia y se produjo la “Alianza de Civilizaciones”.