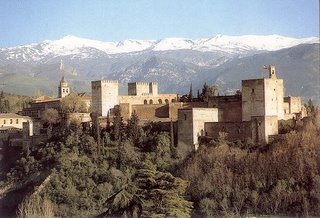

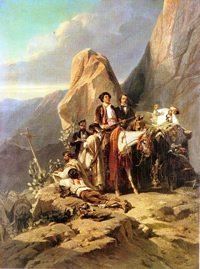

En el aparato de radio, regalo del amo, de la casa del conocedor, sonaba con languidez la voz de moda de Domenico Modugno y la dulce melodía italiana, premio en San Remo, se apagaba penosamente a escasa distancia a causa del ventarrón casi africano que soplaba sin parar desde la madrugada anterior y según su secular costumbre en la zona, poderoso y racheado, rolando leve y tenazmente, nunca entablado, jamás constante ni en la dirección ni en la intensidad, arrancando a su paso semillas las cuales arrastraba en dirección al vecino océano, provocando nerviosismo y crispaciones en quienes lo soportaban y peligroso mar de leva en el cercano Estrecho, en cuyas orillas se comentaban, aún, los naufragios de buques de la Armada ocurridos en sus aguas, el del crucero Reina Regente, que transportaba moros notables de vuelta a su país después de una visita cardinal, o el mas reciente del dragaminas Guadalete sorprendido por el temporal a poco de zarpar de su base ceutí, entre la desembocadura del europeo Guadalmesí y a la arenosa y africana Punta Cires. Las pocas hojas, sonajeros del recio viento, que sobrevivían sobre las ramas de los escasos arbustos que las numerosas talas de los humanos habían dejado en pie y a los que los frecuentes vendavales permitían crecer - algún aislado y vetusto acebuche, los eucaliptos junto al cercano regato que bordeaba la casa - movidas hacia un lado y otro por las tibias rachas y su monótono sonido resultaba exasperante y tedioso, aumentando la sensación de soledad del páramo en el que el hombre, con la desecación de la antigua laguna, habían convertido el paraje alterando su fisonomía secular. Por allí, decían, se libró la primera de las batallas entre árabes invasores y decadentes visigodos - desde sus primitivos tiempos los hombres luchando por una hembra, en este caso la deshonrada hija del Conde Don Julián, traidor por resentimiento - que dio lugar, en el sur de la península, a ocho siglos de una civilización exquisita y diferente. Y había debido ser por allí y no en el río Guadalete, porque una invasión desde el sur es de suponer que partiría de nuestro blanco Alcázarseguer - Alkazar el sheguer, el Castillo pequeño, importante enclave situado frente a Tarifa - buscando la proximidad y esperando los invasores que el abatimiento en la navegación a vela de una travesía del estrecho con viento dominante, condujese a los buques a las amplias playas sureñas, ideales para desembarcar. En la noche de chicharras cantoras de verano en La Janda, que hacía una hora había ennegrecido el tono amarillento de las hierbas del tiempo, era difícil conciliar el sueño. Con las semillas, las ráfagas traían aromas de jaras y carrascos de la Sierra y mieses del valle vejadas por el sol, ecos del reburdeo de un cercano semental acaso descontento con su suerte de sultán del harén en tanto alguna nube procedente de la lejana Serranía, yeguas de Ronda para los lugareños que vivían en medio de la trilla y el ganado retinto, se deshilachaba con ligereza y su ayuda, en el fosco cielo de luna tímida. Manolo Carmona, medio tendido en uno de los butacones de mimbre llenos de almohadones de colores diferentes que amueblaban la amplia terraza orientada al sudoeste, que había visto irse el sol, cachazudo e indiferente, bebía su tercer whisky seguro de que era uno de los primeros de la larga noche que le esperaba. Se decía que los necesitaba como único medio para desertar de la realidad. Pensaba que pronto dejaría de escuchar desde la terraza de su casa en la amplia y hermosa finca de labor gaditana, la voz de los toros bravos que había adquirido a cambio de sudores de adrenalina, hieles de miedo y algunas cornadas, en breve dejaría de poder beber en aquella terraza. Manolo, cuarentón reciente, estaba solo y suponía que mejor era así aunque nadie aquella noche le facilitaba la elección, porque a aquella jaranera, ufana y mundana muchacha a la que había hecho su mujer, prefería tenerla distante para que no le hiciese patente, con su presencia, su desprecio e infidelidad. De Luz, una morenita vivaracha y espigada, se había enamorado como un chiquillo, talludito ya, en un festival que había venido a torear, por una sustitución — mire usted por donde pensaba siempre — a la peculiar plaza de toros de Tarifa, a la que se accede por la parte superior puesto que, para proteger su ruedo del viento, estaba construida por debajo del nivel del suelo adyacente. Y por Luz, descendiente de en otro tiempo ricos almadraberos y conserveros, había comprado las tierras primero en la cercana comarca, había edificado la casona y hasta allí había llevado los santacolomeños bureles traídos desde los campos salmantinos, después. La rápida boda, junto a la ya escasa ilusión por su profesión, habían precipitado su marcha de la Fiesta, hacía ya casi diez años. La creciente acritud de su cambiado carácter, le había hecho perder los pocos amigos, — efímero espécimen el amigo de toreros — que le quedaron tras su apresurada retirada y solo el siempre fiel D. Jesús, que así, de esa manera se dirigía siempre a él, su apoderado desde los comienzos, continuaba visitándole con alguna frecuencia, cada vez mas espaciados sus retornos, y hasta le había avalado algún crédito bancario necesario para continuar el tren de vida que, desde que dejó los toros, había llevado sin desearlo, por no contrariar a su esposa, deseosa siempre de vivir al ritmo y nivel de que, otrora, disfrutaron algunos de sus antecesores a los que nunca conoció. Ahora era necesario vender ganado, tierra y casa, para hacer frente a la devolución de lo fiado y corresponder así con el único amigo. Cuando le vencía el sueño del alcohol, dormía sin soñar y rehuía sus problemas a los que, inevitablemente, pronto habría de dar la cara. El negro toro de la vida, le había volteado con dureza, si bien él reconocía la causa en su propia responsabilidad. Aburrido, llegó a pensar acercarse a la solitaria playa para pasear por ella, diez kilómetros de estrecha carretera casi un sendero levemente ensanchado, pero desechó la idea por temor a que una pareja de civiles descubriese su estado etílico: al fin y al cabo, con los guardias aún conservaba su prestigio. Quizá, de haber ido, hubiera sido capaz de redactar otro poemita, como el que realizó la última ocasión en que pernoctó, solo, en la casita que poseía en la playa de Zahara de los Atunes, que había comprado tras los primeros problemas con Luz a los que jamás presentó cara, con afán de evadirse y evitar discusiones. Disfrutaba de la paz del inmenso arenal rubio refulgente, por el que paseaba, hablando consigo mismo, abandonado en sus sueños, entre bandadas de gaviotas y pequeños limícolas, hablando con algún pescador que se acercaba hasta la orilla al atardecer para calar un espinel o con su atarraya cobrar alguna lisa - buseles era el nombre usado por ellos - contemplaba la vuelta en majestuosa formación, de blancos espurgabueyes que colonizaban, junto a cientos de palomas, El Tajo coronado por la torre almenara a la que rodeaba una vasta extensión de antiguos pinos, allá al noroeste, tras cruzar el estuario del río Barbate en el sendero que conducía hasta Los Caños de La Meca, y esperaba a la puesta de sol, siempre distinta, hoy clara, mañana entre calimas o nubes cárdenas, invariablemente bella y relajante para él. En ocasiones, se detenía con un par de cañas de lanzado, a pescar alguna dorada perezosa, otras veces caminaba en dirección a Tarifa hasta Cabo Plata donde se iniciaba, tímida y callada, una urbanización de inversiones germanas y mucho alarde y allí, sobre las rocas que conforman el exiguo promontorio, creía oír cantes marineros en la anchurosa bajamar, entre rumores de bravas olas y aromas de algas verdes y confiados cangrejos entonando bajito los tangos caleteros que había aprendido a amar en el gaditano barrio de La Viña, cuando mayo se vestía de disimulado febrero para unas autoridades de vista gorda, cuando al compás de limitadas prohibiciones nacia la comparsa de Paco Alba y el Vaporcito del Puerto podría comenzar su singladura alrededor de toda España, compartiendo erizos, cañaíllas y fino jerezano con gentes de ingenio y sabiduría tan antiguos en su origen tal que el de la ciudad en la que vivían. Algunas veces, aprovechando una marea adecuada, se entretenía en recoger algunos percebes que la Naturaleza, caprichosa, permitía vivir en semejante latitud para sorpresa de no iniciados. Más estupor le causó contemplar durante uno de sus paseos, desde las mismas rocas que forman la punta, una galaica nécora, nadando en las transparentes aguas agitadas por una marejadilla casi mediterráneas. Otras avanzaba mas y, triscando por escolleras naturales, derrumbes rocosos fruto de la fuerte dinámica litoral, vadeaba la punta y se acercaba a los pies de la Torre de Gracia, paseando por la ancha playa de Agua de En Medio, entreteniéndose en ensartar con una caña afilada, las mojarras arrinconadas por la bajamar, que quedaban atrapadas en plateados charcos de roca o alargadas, arenosas y rubias golas, o incluso mas allá, en el arco de El Cañuelo, pinares hasta la orilla, camaleones junto a mejillones, donde los artilleros de la batería de costa hacían una excepción con él y le permitían pasear por zona vedada para el resto de los ciudadanos, en absoluta soledad, naturaleza viva desde la primogenitura de los tiempos. Castellano, hombre de tierra adentro, encontraba algo nuevo, siempre, en la cercanía de la mar.